Inde-Pakistan : L’OSINT à l’épreuve du brouillard de guerre

Les récents affrontements entre les armées indiennes et pakistanaises ont été largement suivis et commentés sur les réseaux sociaux. L’opacité des informations disponibles sur le terrain a conduit à de nombreuses spéculations et fausses informations, car malgré la démocratisation de l’accès à l’information, les spécificités du conflit au Cachemire ont entraîné un brouillard de guerre difficilement surmontable.

La diffusion massive d'informations non vérifiées

Dès les premiers instants suivant les frappes de missiles indiens visant des « sites terroristes » au Pakistan dans la nuit du 6 au 7 mai, le flot d’information commentant l’événement a atteint des proportions très importantes. Pourtant, malgré de rares vidéos authentifiées montrant ce qui pourrait être des missiles (ou des intercepteurs) en vol, ainsi qu’un impact en bord de route, peu d’informations issues de sources ouvertes permettent de déterminer les sites ciblés ou encore l’ampleur de l’attaque.

Une poignée d’heures après le début de l’attaque indienne, baptisée « opération Sindoor », le Pakistan déclare avoir abattu 5 avions indiens ayant participé à l’attaque, précisant dans la foulée que 3 Rafale étaient concernés. Si l’Inde va ensuite rapidement reconnaître la perte de « 3 appareils » sans plus de précisions, ce sujet des avions abattus, et en particulier des Rafale, va concentrer l’essentiel des spéculations.

En réalité, les premières spéculations de Rafale abattu ont été publiées avant les déclarations pakistanaises et alors même que les rapports d’une attaque indienne commençaient tout juste à émerger, comme le montre par exemple ce tweet publié à 21h57. Très vite, alors que des milliers de messages sont postés chaque minute, les premières images de prétendus avions indiens apparaissent sur les réseaux. Or, la grande majorité de ces images sont en réalité générées artificiellement ou sont antérieures à l’attaque indienne. Ces publications atteignent pourtant très vite des centaines de milliers de vues.

This image, viewed over 150,000 times, faslely claims to show an Indian fighter jet shot down by Pakistani air defence.

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) May 6, 2025

The image is in fact taken from footage of an Indian MiG-29 fighter jet crashing in Barmer, Rajasthan, due to a technical fault in September 2024. pic.twitter.com/MzeyBSDVda

Ce n’est que le lendemain qu’une photo d’un bloc moteur susceptible d’appartenir à un Rafale puis surtout un débris d’empennage d’un Rafale indien permettront de déterminer avec une certaine confiance qu’un Rafale a bien été détruit.

Au 12 mai, à partir de ces débris et des déclarations officieuses de responsables français et américains dans la presse, seule la perte d’un unique Rafale peut être confirmée. Il est d’ailleurs à noter que rien ne permet d’affirmer qu’il ait été abattu par un missile PL-15 tiré par un appareil pakistanais, comme largement rapporté. Même si cette hypothèse est probable, aucun élément obtenu en source ouverte ou à partir des données fournies par le Pakistan ne permet de le confirmer. Il n’est pas possible de déterminer le nombre définitif d’appareils abattus et leurs types, même plusieurs jours après l’attaque.

Des images satellites modifiées ou mal interprétées

Si cet article n’a pas vocation à faire une liste exhaustive des nombreuses fausses informations issues de ces affrontements, il semble intéressant de se pencher sur le cas des images satellites publiées sur les réseaux sociaux. Généralement utilisées a posteriori d’une attaque pour illustrer les dégâts observables sur un site, les images satellites sont historiquement considérées comme une source fiable. Toutefois, plusieurs exemples rappellent la nécessité de rester vigilant, même face à des images que l’on pourrait croire comme fiables.

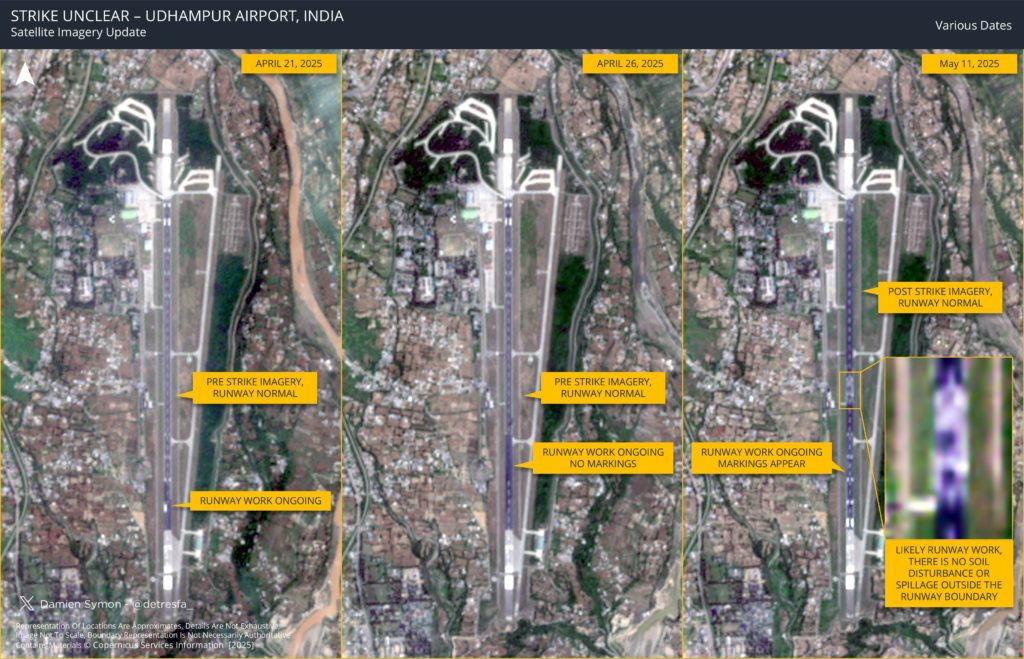

L’analyste Damien Symon (@detresfa_) a mis en lumière une interprétation erronée d’une image satellite censée montrer des dégâts causés par un bombardement sur la piste de l’aéroport d’Udhampur, en Inde. En réalité, les images observables sur les dernières semaines montrent qu’il s’agit de travaux de maintenance, réalisés un segment après l’autre.

S’il s’agit ici probablement d’une erreur d’interprétation, les affrontements de la semaine écoulée ont vu apparaître une technique de manipulation de l’information encore rarement présente : des images satellites délibérément trafiquées.

Plusieurs exemples ont là aussi pu être observés, notamment une image retouchée de l’aéroport de Jammu, laissant apparaître plusieurs points d’impact de projectiles. La consultation des images à la source, sur le site de Copernicus, révèle qu’aucun impact n’est visible aux dates indiquées.

A doctored, manipulated image of Jammu Airport is being circulated to falsely imply damage on site, however recent visuals confirm no such destruction, infact, the tampered image predates May 09–10, 2025 pic.twitter.com/zMdBhlDpIz

— Damien Symon (@detresfa_) May 11, 2025

Des rumeurs ou fausses informations reprises massivement sur les réseaux sociaux

Comme expliqué précédemment, les événements de la semaine dernière ont généré de très nombreuses publications sur les réseaux sociaux et en particulier Twitter. Consciemment ou non, de nombreuses images manipulées ou rumeurs infondées ont été partagées par des milliers d’utilisateurs. C’est en particulier le cas pour des comptes se présentant comme des comptes d’actualité ou d’experts/analystes de conflits. Issus de nombreux pays différents et avec des niveaux d’audience divers, une grande partie de ces comptes partagent le point commun de s’être intéressés au Cachemire uniquement à partir du début des bombardements indiens. Sans expertise réelle de la zone et avec une volonté de course à l’information, la moindre rumeur, fondée ou non, ou la moindre vidéo, authentifiée ou non, était partagée en quelques minutes par des centaines de comptes différents en plusieurs langues, inondant l’espace.

Très vite, la source primaire de l’information avait disparu dans les tréfonds du réseau. Ces comptes se reprenant entre eux, en cherchant en réalité uniquement leurs informations sur Twitter via d’autres publications pour copier-coller celles-ci , participant ainsi à l’amplifier, parfois à partir de comptes biaisés d’un côté ou de l’autre sans même s’en rendre compte. Ce schéma circulaire pouvait se reproduire plusieurs dizaines de fois par heure lors des soirées les plus actives, lorsque faire un tweet sur le moindre blackout signalé ou bruit de drone possiblement entendu valait de partager un tweet. C’est ainsi que de nombreuses informations erronées ou rumeurs infondées se sont propagées aussi rapidement, participant à la dramatisation du moment, préférée au temps de la vérification et à la prudence nécessaire.

Des paramètres inhérents à la zone de conflit

En 2022, l’invasion russe en Ukraine a mis un coup de projecteur inédit sur la démocratisation de l’information grâce aux sources ouvertes, permettant de suivre le conflit quasiment en temps réel. Jamais autant d’images ou de vidéos d’un conflit en cours n’avaient été publiées en ligne, même en l’espace de quelques heures après le début de l’invasion. Si entre temps d’autres conflits interétatiques ont eu lieu, comme par exemple au Haut-Karabagh en 2022 et 2023, les affrontements entre l’Inde et le Pakistan ont davantage attiré l’attention du public, et ce pour plusieurs raisons : Ce sont deux des cinq pays les plus peuplés au monde, qui sont des puissances régionales et surtout des puissances nucléaires.

Néanmoins, contrairement à l’exemple de l’Ukraine où dès les premières heures des centaines d’images pullulaient sur internet, facilitant la vérification des informations en authentifiant et géolocalisant ces dernières, le nombre d’images authentifiables au Cachemire était beaucoup plus réduit. Cela s’explique par certains éléments évidents : Le conflit n’a pas impliqué de mouvements de troupes au sol mais uniquement des tirs de missiles et de drones (excluant les affrontements sur la zone militarisée de la Ligne de Contrôle). D’autant plus que la majorité de ces attaques ont eu lieu de nuit, compliquant d’autant plus la possibilité de cartographier les attaques dans l’immédiat.

De plus, la région du Cachemire reste une zone globalement reculée, très peu de journalistes étrangers se trouvaient sur place pour témoigner des événements, compliquant là aussi le travail de vérification de l’information. L’addition de tous ces éléments entraîne une forte opacité de l’information sur l’ensemble du conflit.

Fort prisme patriotique

Le conflit au Cachemire dure depuis plusieurs décennies. A chaque guerre ou affrontement plus limité, le sentiment patriotique de la population de chacun des deux pays, déjà fort, se retrouve exacerbé. Si ce paramètre n’est évidemment pas propre à l’Inde et au Pakistan, la question du Cachemire reste l’une des zones du monde qui cristallise le plus les émotions parmi les populations des pays impliqués. Cela est d’autant plus perceptible lorsque la population cumulée des deux États dépasse les 1,7 milliard de personnes.

Les informations rapportées par les comptes de personnes originaires d’Inde ou du Pakistan ont donc logiquement de fortes chances d’être biaisées. Ces comptes sont également plus susceptibles de relayer, consciemment ou non, des informations pouvant être manipulées, mais servant le narratif d’unité nationale. Ce cas est d’autant plus problématique quand ces informations sont reprises à de plus larges échelles par des comptes provenant du monde entier, sans forcément prendre le recul nécessaire.

Des sources officielles pouvant être tout aussi biaisées

Les autorités et les médias de chacun des camps participent eux aussi à diffuser le narratif patriotique face à l’adversaire. Sans faire ici l’historique de la propagande ou de la guerre hybride de l’information dans un conflit, quelques exemples illustrent les limites de ces sources officielles.

Très vite après l’attaque indienne, les autorités militaires pakistanaises affirment avoir abattu 5 avions indiens dont 3 Rafale. Le 9 mai, le Pakistan organise une conférence de presse afin de présenter les conditions dans lesquelles les appareils indiens ont été abattus, cartes à l’appui. Un enregistrement audio des communications radio d’un pilote indien est même diffusé.

Néanmoins, aucun élément vérifiable en source ouverte n’est apporté. Malgré ces affirmations, il n’est toujours pas possible de savoir avec exactitude combien de Rafale ont réellement été abattus lors de l’attaque indienne tant que de nouvelles preuves authentifiables ou la confirmation d’une source indépendante n’aura pas été apportée. L’enregistrement des communications audio du pilote indien ne peut également être authentifié. Ce genre de discours militaire ne reste là aussi pas propre au Pakistan ou à l’Inde et est historiquement utilisé par de nombreuses armées à des fins de propagande.

Également, on relèvera que le compte officiel du gouvernement pakistanais a diffusé, en introduction d’une vidéo de propagande, un clip issu du jeu vidéo Arma 3. Ce clip vise à montrer un aéronef indien abattu par un système CIWS. Cette publication a été vue plusieurs millions de fois et reprise sur différents réseaux sociaux dont TikTok et Youtube. Au total, la vidéo a généré plusieurs dizaines de millions de visionnages. Elle a notamment été reprise par les comptes d’officiels pakistanais. La vidéo n’a, à ce jour, pas été supprimée par le compte du gouvernement ni par les officiels qui l’ont reprise.

Enfin, dans la soirée du 10 mai, l’agence de presse indienne Asian News International (ANI), suivie par près de 9 millions de personnes sur Twitter, publie une dépêche annonçant qu’une « attaque terroriste » est en cours à Nagrota, dans le Cachemire indien. Aussitôt, l’information est reprise et commentée par des milliers de personnes, qui évoqueront une infiltration pakistanaise en territoire contrôlé par l’Inde. Or, quelques minutes plus tard, ANI rétropédale et supprime son tweet, aucune attaque pakistanaise n’a en réalité eu lieu. Pourtant, la nouvelle de cette prétendue attaque s’est alors déjà propagée dans le monde entier, poussée par une republication massive de l’information sur les réseaux sociaux, sans pour autant avoir le moindre élément concret afin de vérifier cette information.

Tweet Deleted: ANI is retracting news of terror attack in Nagrota. We await more details. Firing incident at an Army unit in Nagrota. As per Sentry, suspicious movement was seen, but there has been no further contact after initial engagement. Further investigations are on in the… pic.twitter.com/hVVp6Esl2f

— ANI (@ANI) May 10, 2025

Face aux nombreuses informations manipulées et spéculations diffusées au cours de la semaine écoulée, l’addition de différents éléments (manque de sources fiables et indépendantes, brouillard de guerre, narratif patriotique, course à l’information etc.) a montré que les recherches en sources ouvertes ne permettent pas toujours d’apporter des éléments de vérification à court ou moyen terme. Cela illustre les limites de la collecte d’informations en sources ouvertes dans le cadre d’un conflit. Pourtant, il reste tout à fait normal de ne pas pouvoir confirmer si un site a été frappé par un missile ou qu’un avion ait été abattu etc. dans un temps quasi immédiat uniquement à partir de sources ouvertes.

Ces récents évènements ont mis en lumière le contraste entre l’opacité de l’information induite par le manque de sources fiables et la volonté de nombreuses personnes d’être abreuvées de mises à jour en temps réel sur les affrontements. Rechercher l’information parmi le flot de rumeurs infondées, images manipulées et propagande amplifiée par les deux camps conduit inexorablement à être induit en erreur. Il est probable que ce phénomène prenne encore plus d’ampleur lors des prochaines années et des nouvelles crises à venir. Rester prudent et ne pas croire ou relayer la moindre rumeur publiée paraît indispensable. Admettre que le brouillard de guerre est temporairement insurpassable et qu’il faille parfois attendre plusieurs heures voire plusieurs jours avant de disposer d’éléments exploitables pour lancer des investigations en OSINT et confirmer une information paraît nécessaire.